在2025年5月的南亚硝烟中,巴基斯坦空军以霹雳-15E空空导弹击落印度苏-30MKI与“阵风”战机的捷报,不仅改写了现代空战规则,更让全球见证了中国军工从“追赶者”到“定义者”的跨越式崛起。这场被西方称为“第四次克什米尔危机”的冲突,意外成为中国智能制造与战略威慑力的全球路演。

一、霹雳-15E:空天画布的“神来之笔”

当印度飞行员尚未锁定目标时,巴方歼-10CE战机搭载的霹雳-15E已通过主动雷达制导完成致命一击。这款射程突破400公里的超视距武器,凭借双脉冲发动机与智能化抗干扰系统,在实战中实现“先敌发现、先敌摧毁”的绝对压制。其末端20G过载机动能力,犹如在万米高空挥毫泼墨,将印度“流星”导弹的战术优势化为齑粉。

更值得关注的是霹雳-15E背后的“中国制造密码”——柔性化生产线以0.005毫米级误差锻造弹体,智能物流系统实现零部件周转效率300%跃升。这种精密制造能力,恰似苏州刺绣大师穿针引线,将工业美学融入战争艺术。

二、无人之境:智能战场的“沉默革命”

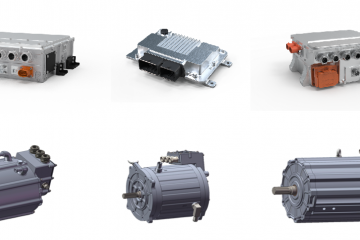

巴基斯坦“铜墙铁壁”行动中,CH-4察打一体无人机与CM-302超音速反舰导弹的组合,构成非对称打击的“死亡方程式”。前者以25小时滞空时间编织天网,后者以3马赫突防速度撕裂防线,这种“无人机+导弹”的智能协同,正是中国军工体系化作战思维的具象化表达。

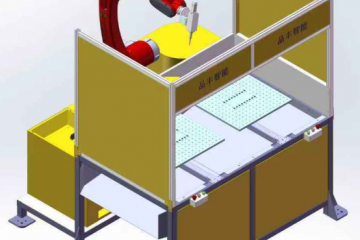

在成都某“黑灯工厂”,132台工业机器人构建的脉动生产线,正以每72小时下线一架歼-10CE的速度刷新产能纪录。激光扫描补偿技术将航空发动机叶片加工精度提升至微米级,让“中国心”跳动得更加澎湃有力。

三、智造基因:从车间到战场的“隐形翅膀”

中国军工的底气,源自深植于产业链的智能基因。柔性生产体系的突破更具战略意义。模块化自动线实现“一机千面”的定制化生产,数字孪生技术将新品研发周期从18个月压缩至6个月。这种制造弹性,恰似《孙子兵法》中“形兵之极,至于无形”的当代演绎。

四、亮剑背后的和平哲学

当印度斥资88亿美元引进的“阵风”战机因维护依赖陷入瘫痪时,中国军工正以自主可控的智能产线,将装备维护成本降低67%。这种“全生命周期”优势,不仅是技术实力的彰显,更是“以战止战”战略智慧的体现。

正如歼-10CE在测试中实现1000公里外靶标精 准命中却始终静默于发射架,中国军工的终 极使命并非制造冲突,而是以不可撼动的战略威慑力守护和平。霹雳-15E划破长空的烈焰,终将化为照亮人类命运共同体的文明之光。

在这场静默的产业变革中,以大连誉洋为代表的中国智能科技企业,正用代码与机械臂书写着新的工业诗篇。

客服热线:

客服热线: